本の縁

先日、バルザック『ウジェニー・グランデ』(水野亮訳、岩波文庫、1953年)をぱらぱらとめくっていたら、小説の末尾に鉛筆による書き込みがあるのを見つけました。本書を私はずっと前に読了しているので、その時にも目にしたはずですが気に留めなかったのだと思います。

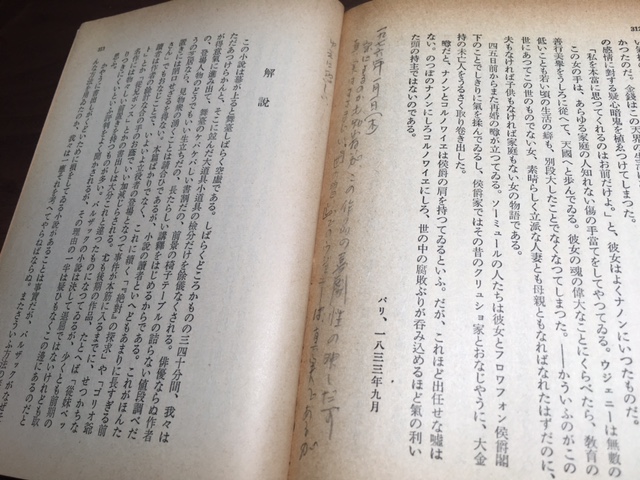

一九七六年一月一日(木)

訳によるのかも知れないが、この作品の喜劇性の映しだす真実はすさまじい。『世の習い』でのウジェニーは、真実であるがゆえに恐しい

私が本書を入手する前に所有していた人が書き込んだものに違いありませんが、1976年というと45年前、私が生まれる前です。私は本書をアマゾンの古書店から買ったはずですが、このメモを記入した人からどういう風に所有者が変わり、私の元へ辿り着いたのか。

また驚いたのは、メモの日付から察するに、その人は恐らく本書を元日に読了したということです。大晦日から読み始めたのか、ずっと前からゆっくり読んでいたのか、元日に一気に読んだのか。また、元日に長篇を読み終わるこの人は、いったいどんな境遇なのだろう。しかもバルザックの名作『ウジェニー・グランデ』を読むとは。。文学好きの学生か、勤め人の独身の読書家か、小説か仏文の専門家か、はたまたワナビか。真相は一切わかりませんが、いろんな想像を誘うメモです。

メモにある「世の習い」とは、全部で七つある本書の章立ての一つ「世の習ひ」です。ウジェニーは恋に破れ、地元で慈善活動に邁進することになりますが、金銭に異常なほど執着する父グランデに勝るとも劣らない情熱の持ち主として描かれています。メモの主が「真実であるがゆえに恐しい」と書いたのは、ウジェニーのそういう尋常ならざる面を捉えてのことかもしれません。

しかし、私はこの小説に「喜劇性」を見出したりはしなかったのですが…。まあグランデ父娘の行状は極端なので、ある意味で滑稽味があり、喜劇的な面も感じられるのでしょう。

今回のように、古書に前の所有者のメモやアンダーラインが残っていることはしばしばあります。それを契機に前の所有者のことをいろいろと想像するのは、本を通して所有者の間に起こる「本の縁」のようなものかと。思いを馳せられるのは新所有者から前所有者に対してのみであり、一方的な縁かもしれませんが、前所有者もまた、自分が手放した後に誰がその本を読むのかといろいろ想像できるわけです。